2023年1月17日

さて、いよいよ期待のNHK大河ドラマ「どうする家康」が始まりました。第1回を見終わって、桶狭間の戦いの新説を書いた私の新刊『若き信長の知られざる半生』とはだいぶん違ってるなあと思ったあたりを、書いてみたいと思います。

まずは弘治2(1556)年の松平二郎三郎元信(後の家康)ですが、この時は満13歳でしたから、今の中学1年生の年齢。元服は1年前の12歳の時。なので当時は十分大人扱いの年齢ですから、ドラマはちょっと幼く描きすぎかなと。現代でも昭和40年代くらいまでは、15歳で中学を出れば多くの人は就職して大人の扱いでした(軽四輪免許だって16歳で取得できました)から、あの時代の13歳なら十分に大人だったはず。なお瀬名姫は元信より2つか3つ年上と言われているので、結婚した弘治3(1557)年5月15日には、元信14歳、瀬名は16歳位。当時はこの年齢なら結婚できる大人ということになりますから、どうにもちょっと違和感がありました。

元康の初陣は翌年(1558)4月から行われた鈴木氏の寺部城攻めとされており、その頃にはドラマのように駿河から三河へよく帰ってきていたことは間違いないところです。またその頃、元信から元康へと、祖父清康の康の字を使って改名しています。徳川の歴史では三河を支配した英雄とされている清康も、最新の研究ではその活躍が疑問視されています。しかし当時、すでにリスペクトしているからには、23年ほど前に死んだ清康の英雄伝説が当時もう作られていたのかもしれません。そして、清康からつながる岡崎松平家こそが、三河に多く存在する松平一族の本家であると主張しようとしていたようにも思えます。義元からもらったと思われる元信の名を変えるあたり、このころから家康には今川からの独立心が芽生えている様にも思えます。

※この頃はまだ阿部大蔵が生きており、その影響も考えられる

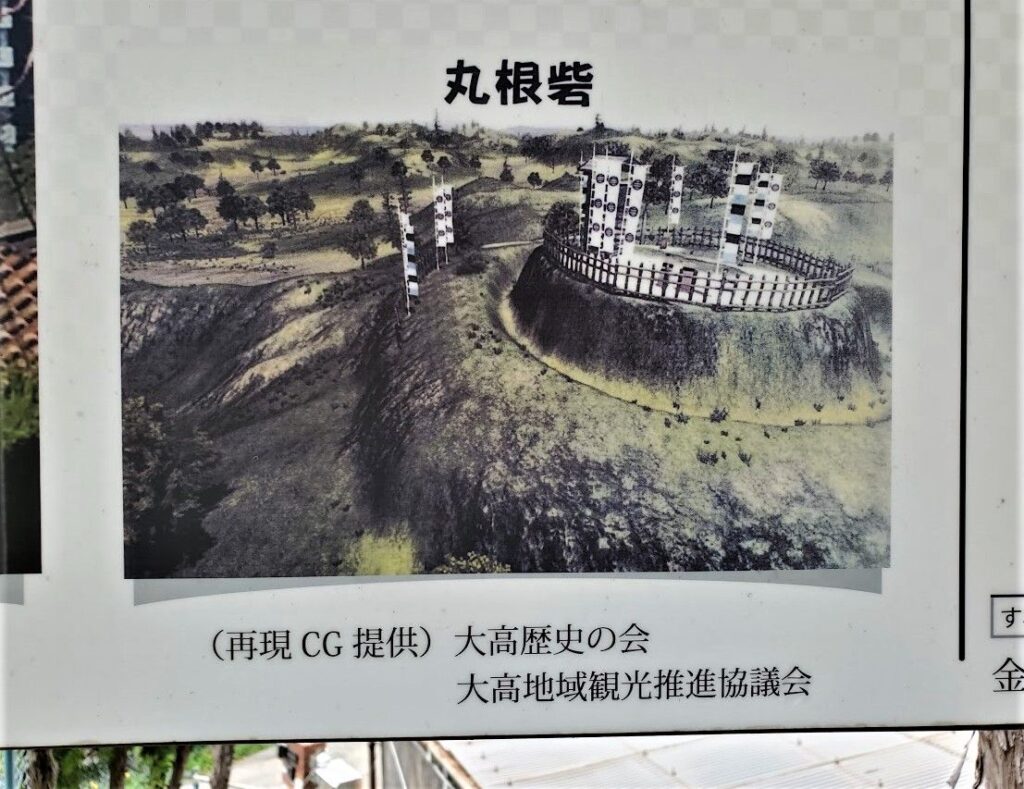

ドラマでは5月19日の桶狭間の戦いそのものではなく、それ以前に行われたといわれる元康の兵糧入れが描かれました。NHKで正月にやっていた家康の甲冑に関する番組、また「歴史探偵」の今川義元の回などでは、大高城を囲む4つの砦(丸根・鷲津砦に加えて正光寺砦と氷上砦)がきちんと描かれていましたが、ドラマでは正光寺砦・氷上砦は描かれませんでした。丸根砦を突破するだけでも大変だったというストーリーだったので、正光寺砦があったら絶対無理となるでしょう。それもあって描かれなかったのかな、と。

ドラマでは、大高城へ兵糧を入れるときに信長方の丸根砦勢と戦っていましたが、実際に元康が丸根砦と戦ったのは19日、桶狭間の戦い当日朝で、大高城を出陣してのことでした。ということは、ドラマで描かれた兵糧入れというか、大高城入城は丸根砦と戦うことなく、案外スムーズにできていたことになります。ドラマでは兵糧入れでクタクタになっていましたが、実際は19日朝の丸根砦攻めでクタクタになって大高城で休んでいたときに桶狭間の戦いがあったのでした。なぜ元康は兵糧入れに成功したのか、あるいは本当にこの時に兵糧入れがあったのかははっきりしていません。

兵糧入れから一夜明けて桶狭間の戦いがありました。家康は本当に義元が討たれたのかわからず、大高にとどまっていたとされますが、たいした距離ではない桶狭間からは、ドラマのように伝令がすぐ来て、義元が討たれたことはすぐに伝わったはずです。したがって、元康が大高城で真偽を迷っていたというのはちょっと信じられません。それよりどう逃げるか、あるいはこの時点で今川を裏切るかを考えて情報収集していたのではないでしょうか。もちろん、この頃の元康が一人逃げ出すような情けない人であったとは思えません。

ドラマでは、義元を討ち取った信長が大高城へ向かってきていましたが、実際には信長はさっさと清須へ帰ってしまっています。これは、ドラマの方が筋が通っているように思えますね。なぜなら、敵の大将を討ったのですから、敵の城である大高や鳴海の城を落とそうとするのは当然の行動でしょう。しかし、信長はなぜかそれをしていない。ドラマでも信長は、結局大高には攻めてこないようです。家康はなぜか兵糧入れを成功させ、なぜか桶狭間で戦わずにすみ、なぜか信長に攻められず、なぜか無事に岡崎城に入り、なぜかその岡崎城も信長から攻められていません。「なぜなの家康?」です。

というわけで、ドラマよりなぜ?が多いのが史実の元康です。これらのなぜは『若き信長の知られざる半生』で書いた、義元は撤退していたという「新説!桶狭間の戦い」でかなり解明できます。ぜひ本をお求めいただけますよう。なお、次回は岡崎城帰還のあたりをやるようですが、さて、これらのなぜはどう描かれるでしょうか。

ところで、このドラマで何より気になったのは、どの登場人物も月代(さかやき・毛を剃り上げたり抜いたりした頭頂部)がないこと。みんな現代的なロン毛なのが、一番の違和感でした。登場する馬は小型になり、当時の雰囲気になってきているのですが。