2013年2月10日

1556年(弘治2年)、この年信長は満22歳になります。清須城の信長は尾張下四郡(海西、海東、愛智、智多)を名目上支配していることになっています。(※笠寺界隈で優勢になり、このころまでに今川勢をかなり押し返していることは確かだが、支配はしていない)

しかし実際は東から今川の侵略をうけ、南の海岸部には一向宗がおり、また家臣の中にも、品行方正な弟の末森城主織田信勝を支持する勢力がいました。

まわりは敵ばかりなのですが、この頃清須城には尾張守護がおり、信長はその守護を守る立場という地位を利用して権威を保っていたという側面があります。2年前に清須城で起きたクーデターの時に信長のところへ逃れてきた、前守護の嫡男岩竜丸が、斯波義銀という名で守護となっていました。

このため信長は清須城の本丸ではなく北櫓に住んでいました。信長は伝統的な権威を否定する人という印象が強いのですが、案外そうでもなくて、当時の人として普通に武家の秩序を守っていたようです。

この頃、三河はすでに今川義元の手に落ちていました。幼い頃の義元の教育係で、親代わりともなっていた太原雪斎は、長じて義元の軍師となり、今川家の三河方面軍事担当として信長の父信秀とも戦いました。

そして松平清康死後弱体化した松平家を抑えて、三河方面の担当者としてこの地を占領していました。幼い家康はこの頃今川の人質であり、その父広忠は松平一族をまとめきれず、雪斎に屈服していたのです。

それでもこの頃三河にも守護に比する人がいました。それが名門吉良氏の義安という人で、忠臣蔵の吉良上野介はその子孫筋にあたります。吉良氏は御所(足利幕府)が絶えれば吉良が継ぎ、吉良が絶えれば今川が継ぐ言われた名門の一族でした。義元にとっても上位に位置する人でした。

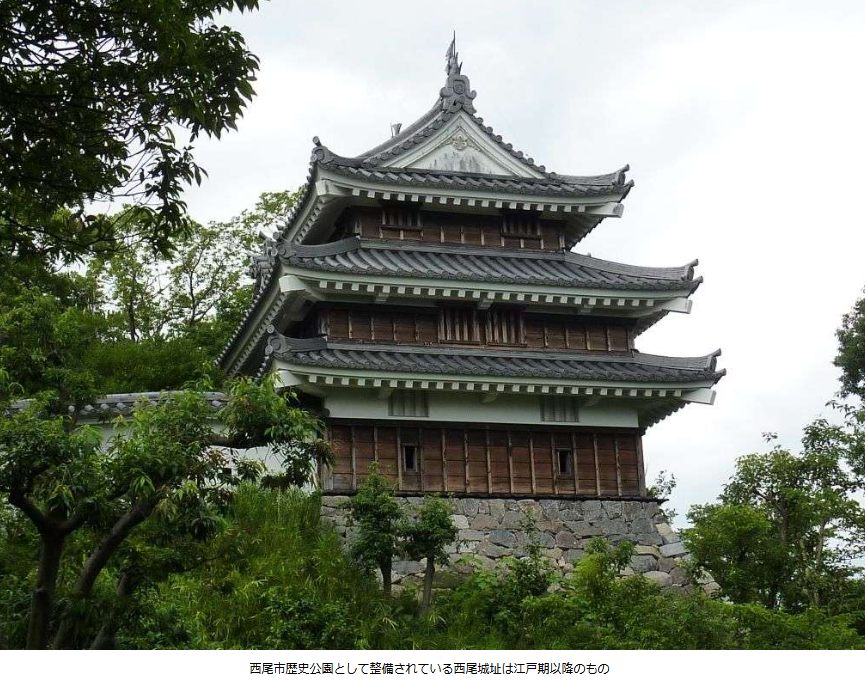

吉良義安は今川に従属していましたが、1555年10月に雪斎が死んだこともあって、信長に近づき。56年3月にはその手引きで信長が三河に攻め入ります。はっきりしたことはわかりませんが、おそらく盟友していた水野信元の刈谷城を拠点として、義安の城である西条城(現在の西尾城址・西尾市錦城町229)方面を目指したようで、矢作川の手前、野寺原で今川方との一戦におよんでいます。この野寺原は安城市野寺町野寺でまちがいないでしょう。現在は古戦場跡などの案内はまったくない田園地帯ですが。

さらに信長は矢作川を渡って西尾市の八ツ面山麓にある荒川城を攻めたとされてます。荒川義広が城主であった荒川城は現在の八ツ面小学校(西尾市八ツ面町字市場)が城址です。あまり地元の人も知らないようですが、離れて眺めると、一段高くなった学校はまるで城のように見えますよ。

このころの信長は、四面楚歌でありながらも、果敢に清須から直線で約45キロもある敵地まで攻め入っているのです。(このあたりの話は、ここ10年ほど研究によって大きく変わってきているので、最新研究を参照いただきたい。)