2018年7月19日

津島神社本殿は松平忠吉の病気平癒祈願で寄進された。28歳で病没しなければ、尾張藩の藩祖は九男義直でなく、能力が高かったとされる忠吉だった

信秀・信長が持っていた巨大経済力の源泉である貿易川湊・津島。信長時代の痕跡を求めて2018年6月に鳴海中日文化センターの講座として行ったツアーのご紹介、その中編です。今回は信秀の時代の中心地であった米之座から、信長の時代には南の方へ津島の町が広がっていった、そのあたりを求めて歩いてみます。

旧天王川は江戸時代の1785年に堰き止められてしまったのですが、今でもその堤防であったと思われる道は残っています。米之座の西へ行くと大きな舗装路に突き当たりますが、この道はまさに川の中心につくられたもの。脇にそれてさらに西側に行くと細い旧道がありますがそれが昔の堤防跡と考えていいでしょう。南に歩いてくると津島神社の東側に大銀杏があります。一段高いところにありこれが天王川の堤防の名残でしょう。ここは御旅所(おたびしょ・祭礼のとき巡幸の途中で神が休憩する場所)跡であったとされています。環境省のデータベースではこの大銀杏は、樹高30m、幹周囲5. 41m、推定樹齢400年とされており、となると、残念ながら信長の時代の木ではなく江戸初期のものということになりますね。

さて津島のシンボルである津島神社ですが、全国約3000社の津島神社の総本社です。欽明天皇元年(540年)が始まりとされ、一条天皇の正暦(しょうりゃく・990年から995年)年間に天王の号を賜ったとされています。史料に出てくるのは1175年で、すでに多度神社に並ぶ社格となっているようです。祭神の牛頭天王は天竺、祇園精舎の守護神で、明治維新までの神仏習合の中では素戔嗚尊(すさのうのみこと)集合し、本地仏は薬師如来とされています。昔は恐かった疫病を免れさせるとされ、津島天王祭は疫神送却の川下り行事の名残です。

信秀研究の第一人者といっていい横山住雄先生は、津島社が牛頭天王を打ち出すのは鎌倉時代の初期ごろで、三宅川沿いの下三宅にある牛頭山長福寺(830年の創建とされ奈良時代から大きな寺があったとされる)にあった4つの神宮寺が津島神社へ移り、そこから津島神社が牛頭天王を打ち出したのではないか、そういう流れの中で信長の祖父の信貞が勝幡から近い本寺の長福寺をまず支配し、やがて津島へも影響力を及ぼしていったのではないか、と考えられているようです。津島神社が繁栄するのとは逆に、経済的には弱い長福寺がだんだん力を落としていったわけですね。そんな牛頭山長福寺も室町末期には信秀・信長の家老であった平手政秀の子孫が再興に尽力したとのこと。

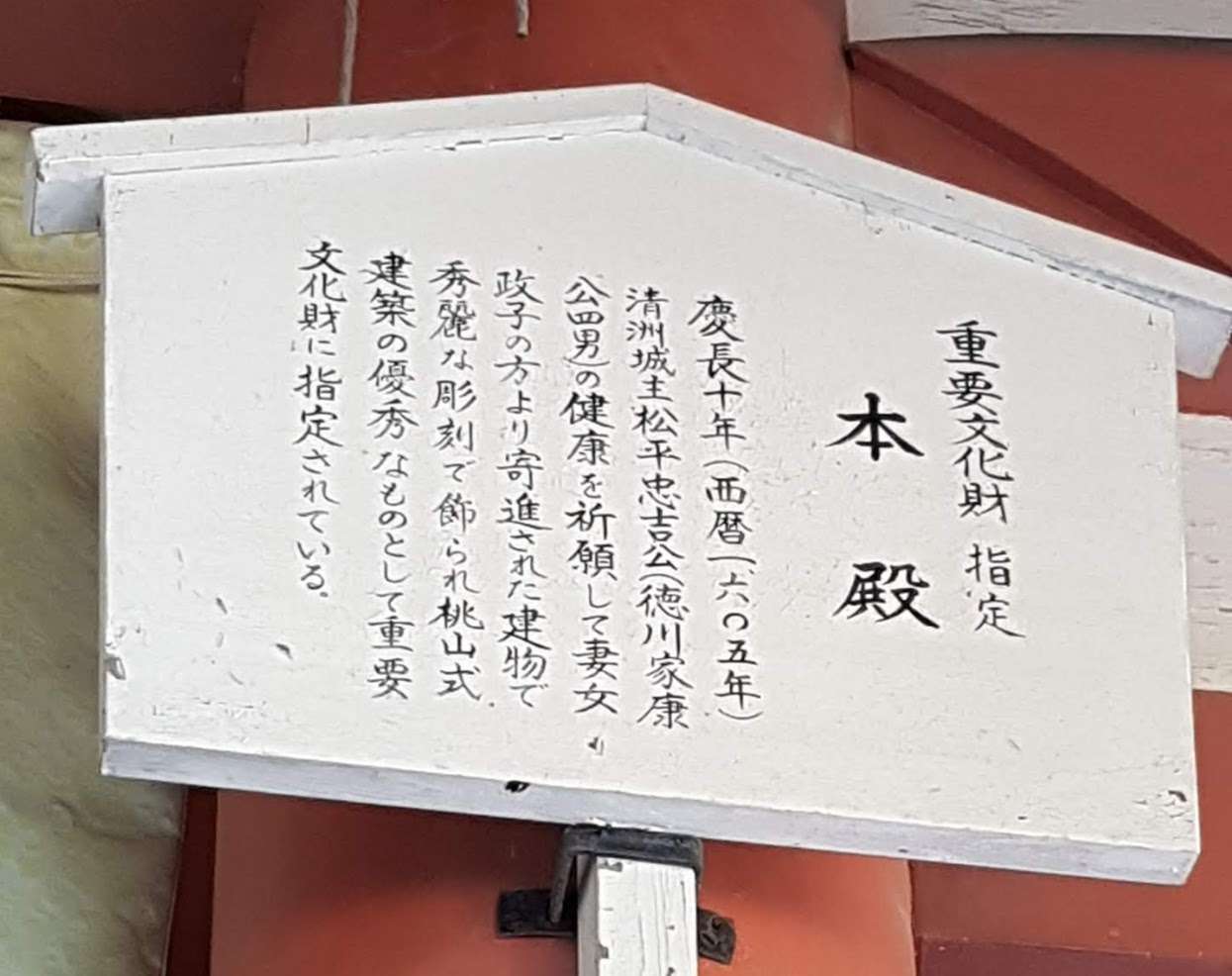

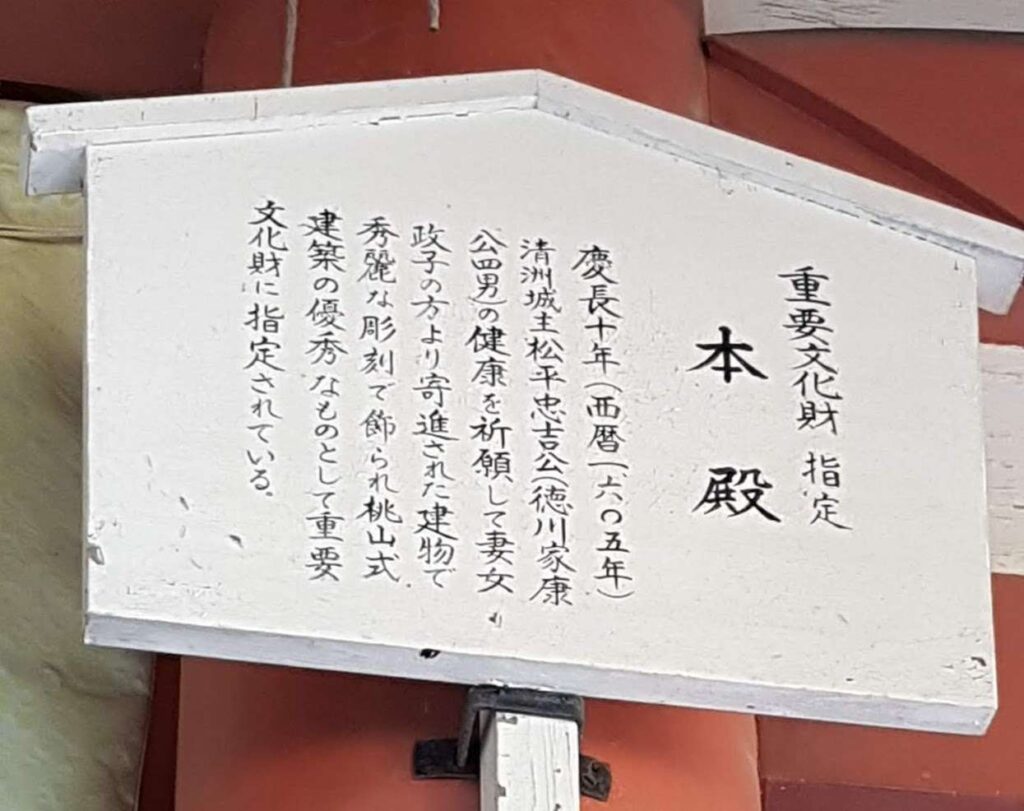

国の重要文化財である津島神社本殿は、1605年、徳川家康四男で尾張美濃52万石の清州城城主松平忠吉の健康を祈願して、妻政子が寄進したもの。県の重要文化財である拝殿も建立年は不詳ながら、本殿の建立に併せて建設されたと思われるものです。同じく県重要文化財の南門は1598年、豊臣秀吉の病気平癒を祈願しての秀頼による寄進と伝えられ、棟木から慶長3年の墨書きがみつかっています。本殿、祭文殿、拝殿が左右対称に一直線に配され、南門との間に蕃塀があるというのが尾張造という建て方。熱田神宮も明治に神明造に建て替えられるまでは尾張造であったそうです。信長の時代の神社は尾張造が主流であったということでしょう。

なお、国の重要文化財である東側の楼門は1591年、豊臣秀吉の寄進とされています。町側から天王川を渡って参拝するときには正門的な機能があったために、このように立派なものが寄進されたようです。また、信長の有名な家紋、織田木瓜は津島神社の社紋を織田家がもらったということになります。

さて津島神社で重要な場所は、境内南西の位置にある弥五郎殿社でしょう。地主神で、津島神社の社家「紀姓」の姓祖、武内宿祢命を祀っています。弥五郎というのは南北朝時代の武将、堀田彌五郎正泰のことで、吉野朝廷に仕え、姓祖を祀るこの社を再建し、社宝となっている「伯耆国の名工大原真守作の太刀」を寄進しましたが、1348年、楠木正成の弟で南朝方の楠木正行に従い、四条畷の戦いで戦死しています。この堀田彌五郎正泰の父、之高が1289年に中島郡堀田村を拝領して堀田氏と称したとされ、信長の時代の津島社家である堀田右馬大夫(ほったうまのたいふ)はこの弥五郎からつながると思われます。

津島の堀田姓といえば、信長公記首巻に登場して、斎藤道三と若き信長をつないだと思われる堀田道空が有名でしょう。道三との会見の場面では「堀田道空さしより、是ぞ山城殿にて御座候と申す時」と道三の家臣のように登場し、また後に津島衆と信長が踊りを楽しむ場面で「津嶋にては堀田道空庭にて一おどり遊ばし」とあり、堀田道空が津島の住人であったことは間違いないところ。この堀田道空と堀田弥五郎とのつながりなどは不明で、道空はその後消息がありませんが、津島の武器商人というあたりではなかったかと想像してみると面白いかもしれません。

あまりあてになりませんが、江戸時代の文献では「道空は堀田正定(道悦)。生年不明。父の名は正道。入道号は道悦。正道から織田信秀に仕う。大橋定安養子の大橋重一の娘が妻。大橋定安の子重長の妻が信長姉弟のくら。正定弟、正英の子・正利が小早川秀秋に仕え、その子・正盛が将軍徳川家光に重用され佐倉藩の藩主、老中をつとめ、堀田家は幕府内で高い地位を占めた」とされています。つまり堀田道空の弟の家系が、江戸時代の有名な堀田家ということでしょうか。長くなってしまいました。さらに次回に続きます。