2019年2月6日

2019年2月1日に衝撃的なニュースが飛び込んできました。河村名古屋市長が文化庁へ、現行天守解体から先に手をつける旨を相談しに行ってきたとのこと。5月にもその了解を取りたいとのことです。1月27日の名古屋城天守閣木造復元市民向けシンポジウムでは、そんなことには一言も触れていませんでした。この連載に掲載しようとシンポジウムの報告を書いていましたが、これですっかり書き直しとなってしまいました。

1月27日のシンポジウムやその前にあった市民向け説明会を聞いた限りでは、名古屋城天守閣木造再建に関して、石垣の保存方針すらまだできないので、おそらく今年5月の文化庁文化審議会の認可も取れず、相変わらず事業に大きな進展はないのでは、という印象でした。しかし2日付の中日新聞の報道によれば、市長は「地震が来て天守が崩壊すれば現在石垣の調査をしている人も危ない」とし「石垣を傷つけない天守取り壊し工法はほぼできている」として現在のコンクリート天守の解体を先に行うと文化庁に相談したようです。文化庁は「石垣に影響を与えない工法の計画を提出すれば(許可を)検討する」と返事したとのこと。こんな大事なことをわずか数日前に名古屋市自らが開いた市民向けシンポジウムで市民に話をせず、いきなりやるというあたり、何としても2022年に木造天守を完成させてやる、という強烈な意志を感じます。

天守の建て替えは、現在の石垣をどうするのかが最大の課題として残ったままでした。戦前の国宝天守は空襲で焼け落ちたので、名古屋城で現在本物の文化財とよべるものは石垣だけです。この石垣はかなり傷んでおり、調査は今も続いていますが、これまでの調査では崩壊寸前という指摘もあります。この石垣を健全に保護することが歴史好きとしては大切なことで、学術的にも重要なことですから文化庁もそこを重視しています。木造天守工事は石垣に大きな影響を与えますから。

そのため特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議石垣部会(以下石垣部会)では、建て替えに伴う石垣の調査・保護の見解がはっきりしない名古屋市に反発してきました。しかしこの1月に非公開で石垣部会が開催されており、市長の発言から、その中で天守を先に壊して石垣保護の調査をしやすくすると提案されたようです。天守がなければ調査や保護がしやすくなるのは間違いないですし、石垣部会は建て替えそのものには反対していませんから、なし崩しに現天守取り壊しとなるかもしれません。

天守の建て替えは、現在の石垣をどうするのかが最大の課題として残ったままでした。戦前の国宝天守は空襲で焼け落ちたので、名古屋城で現在本物の文化財とよべるものは石垣だけです。この石垣はかなり傷んでおり、調査は今も続いていますが、これまでの調査では崩壊寸前という指摘もあります。この石垣を健全に保護することが歴史好きとしては大切なことで、学術的にも重要なことですから文化庁もそこを重視しています。木造天守工事は石垣に大きな影響を与えますから。

そのため特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議石垣部会(以下石垣部会)では、建て替えに伴う石垣の調査・保護の見解がはっきりしない名古屋市に反発してきました。しかしこの1月に非公開で石垣部会が開催されており、市長の発言から、その中で天守を先に壊して石垣保護の調査をしやすくすると提案されたようです。天守がなければ調査や保護がしやすくなるのは間違いないですし、石垣部会は建て替えそのものには反対していませんから、なし崩しに現天守取り壊しとなるかもしれません。

築60年と還暦を迎える現在のコンクリート天守、これもすでに、価値ある歴史的建造物といえるのでは、という意見があります。文化庁も現天守を「戦後都市文化の象徴」としていたはずで、名古屋市は取り壊しても何らか残したいとしていますが、具体案は示していません。現在のコンクリート天守は戦後、燃えないお城を作ろうと名古屋市民の多くが盛り上がって作られました。政界、財界、市民が一体になり、昭和34年当時に寄付は2億円も集まったそうです。総工費が6億4000万円ですから約30%は寄付ということ。現在の木造再建の寄付はまだ3億円少々と想定建築費505億円の1%にも達していません。

そんな中、木造再建に反対する「名古屋城天守の有形文化財登録を求める会」という市民グループが昨年12月17日に住民訴訟を提訴しています。今回、天守取り壊しを先行するというのはこうした動きに先手を打った、ということでしょう。ちなみに河村市長は築62年の旭ヶ丘高校校舎が壊される時に、大反対運動をした人です。しかし建て替えのためなら名古屋城の取り壊しにはまったく抵抗はないようです。

その現天守は、あまり文化財保護という考えがなかった時代に、一部の石垣を壊して、石垣の内側にケーソン(杭)を打ち、その上に建てられています。ケーソン下の地盤のボーリング調査もまだできていない事がわかっていますが、木造再建計画では、そのケーソンの上に、マットスラブというコンクリートの大きな基礎を作り、その上に木造で城を建てていく構造となっています。本当の木造天守は石垣の上に建っていたのですから、これは史実に忠実な再建とは言えないでしょう。本丸御殿も同じようにコンクリートの基礎の上に建っており、名古屋市は史実に忠実と言ってもそこまでこだわろうとはしていないということのようです。

また石垣の上に建物がくる部分は、石垣へ荷重をかけないようマットスラブから跳ね出し架橋という構造物を作りその上に建てることになるようです。ただ、この跳ね出し架橋を作る際に、石垣の一部を壊さざるをえないという話も出ており、本物の貴重な石垣を木造天守のために壊すという困ったことが起きそうです。石垣部会では、当然ながらこれを了承していません。この部分も大きな課題として残っています。

昨年書いたように木造天守を建てるなら現代の建築物として耐震耐火、バリアフリーなどの法に則って作られなければなりません。これに対して名古屋市は一貫して「建築基準法の適用除外を受ける予定」としています。とはいえ、火事への対策は必要ですから、スプリンクラー等の消火設備は大量に設置が計画されています。また耐震のための木造強化ハイブリッド構造なのは昨年指摘したとおりで、やはり江戸時代のままに作るというわけではなさそうです。こうなると史実に忠実なのは木で作ることと「見てくれ」だけですから、つまりはレプリカということではないでしょうか。本物というにはちょっと無理があると思うのですが、河村市長はこれを本物と強調しており、多くの人がそう思ってしまっています。

昨年5月に現天守の入場が禁止されましたが、6月には本丸御殿が完成。観光客としては御殿があるのでひとまず満足というところでしょう。本丸御殿はコンクリートの基礎の上に建っているあたりからして、あくまでレプリカですが、中身は派手な作りのものですから、見学するとなかなか楽しい。歴史的価値はともかく、観光的には建て替え効果は十分あったと思われます。しかしこの建物ができたために、地下にあると思われる信長時代の那古野城の発掘とかはできなくなりました。その意味では個人的にはちょっと恨めしいものです。

また市民の関心が高い木造天守のバリアフリー問題ですが、これに関して市長は史実に忠実でなく、柱を10本、梁を30本も外さないといけないからエレベータはつけないと決めました。当初設計案にはエレベータも非常避難階段もあったのですが。法の適用外にするつもりなら、バリアフリー非対応と言いきってもいいと思いますが、それでは昨今の社会情勢が許さないのでしょう。そこで代わりに新技術で、昔のままの狭い急階段を障害者が登り降りできるようにしたい、ということで、技術コンペをして採用案を検討することになっています。ただそれが決まってから建築するのでなく、後の世の新技術に期待して、先にエレベータなしで建ててしまうというやり方になるようです。

さて、もとの国宝の天守は、石垣の上に建てられた、燃えやすく、一般の人が入ることなどない建物でした。それゆえそこへたくさん人を入れて観光に供しようというのはかなりの難題です。非常時に昔ながらの急階段で安全に階下へ下りることを考えて、最上階に一度に入れるのは約100名(当初予定は約130名)で制限することを検討しているようです。一人出たら一人入るということで、先の隅櫓公開時と同じようなやり方となりますが、ひどい行列ができそうです。昨今の観光客は行列好きですから、まあそれはいいのかもしれませんが、入場者数は限られるでしょう。想定では安全に天守全体に入れる観光客は1時間あたり最大2500人ですが、最上階が100人制限で、果たしてこの数をこなせるのでしょうか。

昨年も書いたように、歴史好きとしては再建した本丸御殿は寛永期(1624~45年)のもので再建予定の木造天守は宝暦期(1751~64年)のものとなり、100年も違う時代の建物が同じ敷地に建ってしまうことは今も気になります。質問すると名古屋市は、有識者がそれで良しとしたとのこと。となるとやはりこの再建計画は、観光のために雰囲気だけそれらしくすればいい、ということのように思えてきます。再建されたら素晴らしい光景にはなるのですが「この組み合わせは歴史上なかった」などと聞いたらちょっと白けそうですが、有識者はそれでいいという見解だそうです。

2016年の5月に市民2万人へアンケートを行い、7290人から回答を得て、その結果は「2020年7月までに木造復元を行う」21.5%、「2020年7月にとらわれず木造復元を行う」40.6%、「現天守閣の耐震改修工事を行う」26.3%、「その他」6.2%、無回答5.4%とのことでした。つまりここで6割が建て替えに賛成したというのが河村市長の支えですが、一番多いのが時期にとらわれないという意見だったことは重要だと思います。木造再建に賛成する市民の6割は、建てるならじっくり構えてちゃんとやってほしい、と言っていると思うのですが。

とはいえ今また市民アンケートを取っても、おそらく賛成派が上回るでしょう。マスコミはこの問題に関してあまり報道しません。そのため市民は何も知らず、興味も持っていませんから。マスコミも議会も、建て替えがかなりの無理筋と読んで、市長の失敗を待っているようにすら思えます。今は賛成も反対もしないでその時が来れば、建っても建たなくても勝ち馬に乗ろうということでしょうか。せめて現状を広く知らせることくらいはやってもらいたいものですが。

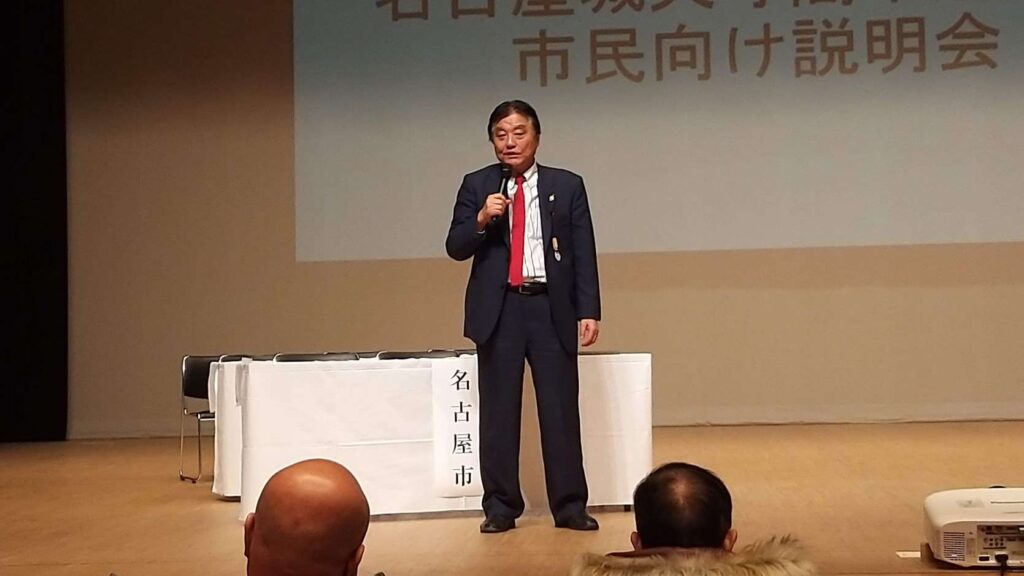

河村市長ももう70歳。2021年には任期も切れます。次期市長選に出るのかはわかりませんが、市長現役のうちに名古屋城再建に筋道をつけ、錦を飾りたいという焦りがあるのではないかと思います。今でも圧倒的な市民人気を維持している河村市長でなければ、この建て替え事業を推し進めることはおそらく不可能でしょう。「ぼくももうすぐ死んでしまうのだし、こういう素晴らしいものを作って千年、二千年と次の世代に残すのは義務だと思う」と説明会で強調しますが、かなり甘い事業採算計算を見る限りでは、今後の世の中の動き次第で、借金のつけを次の世代に残すことにもなりかねません。

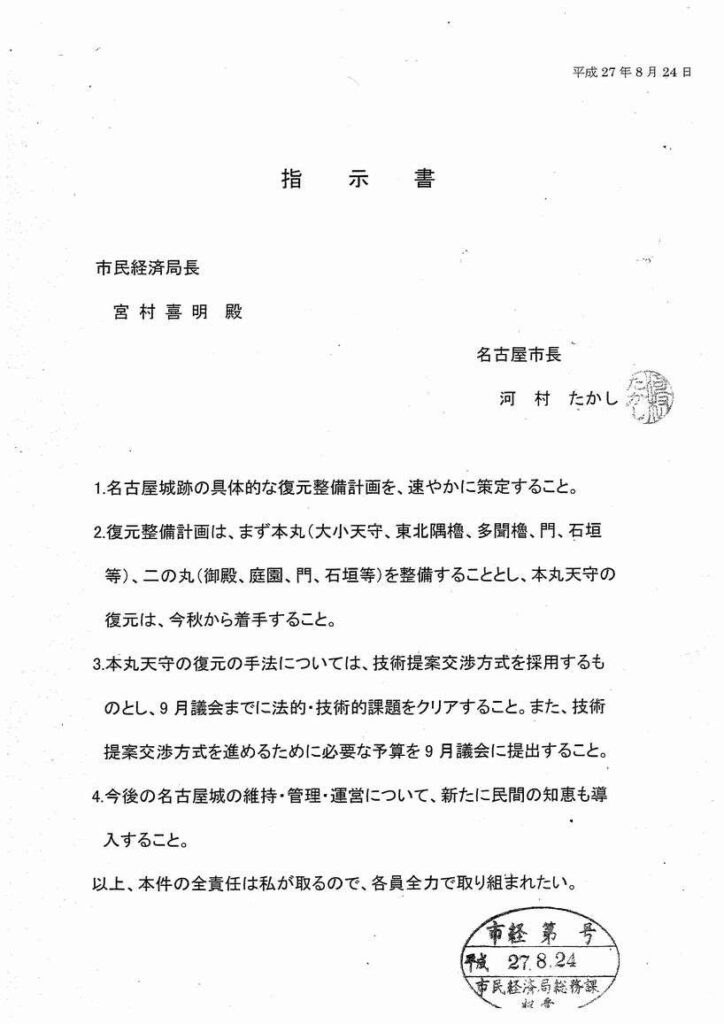

説明会では、市長や市に任せておけば素晴らしいものができるという人もいましたが、気がついたら、コンクリート天守が取り壊されてしまい、石垣調査に時間がかかり、市長が代わって再建もできずに放置される、という事態になっていることも考えられます。それは城でもつ尾張名古屋にとって大打撃です。そうならないためにももっと情報を公開して、広く議論し、透明性のある進行をしてもらいたいものですが、ただそうすると反対ばかり前に進めなくなるということは市長が一番わかっているのでしょう。そのため役所は、すべての責任は市長がとるという一筆(15年8月24日付け)を得た上で動いています。この事態、歴史好きとしては困ったなあ、と思うばかりです。