2018年8月4日

今回は津島の話を一回お休みして、新しくオープンした可児市戦国山城ミュージアムと可児市観光交流館のお話です。

可児市といっても戦国山城ミュージアムがあるのは旧兼山町。犬山から木曽川を上っていくと、飛騨川との合流点を過ぎてすぐにある古い川湊が兼山です。木曽川は渡りませんが東美濃あるいは中濃というエリアです。ここにある美濃金山城は、この連載でも二度ほど紹介してきました。兼山は350年ほど前に金山から改名されましたが、信長が命名したともいわれる金山城の城下町です。

金山城は1565年の信長による中濃攻めの際に攻め落とされたはずで、信長家臣の森長可が入れられましたが、この頃に鳥峰城から金山城に名前が変わりました。金山城の北は木曽川、南数キロには中山道があり、応仁の乱の頃の美濃の実力者斎藤妙椿の顔戸城、明智光秀に関連すると思われる美濃源氏「明智氏」の長山城もあって、信長の時代の以前にも様々な戦国絵巻があったエリアです。

金山城の麓、兼山町には廃校となった小学校の校舎を使った兼山歴史民俗資料館がありましたが、2018年6月30日にリニューアルしてここが可児市戦国山城ミュージアムとなりました。歴史民俗資料館の頃の展示では、鳥峰城を作った斎藤大納言と斎藤道三の関係などが書かれていましたが、研究が進んだ昨今では、斎藤大納言は斎藤妙春といって斎藤妙椿につながる人ではないかとされています。

ただ、この斉藤大納言が1548年に、近くの久々利城で殺されて以降、道三の弟とも子とも言われる長居隼人が入っていたのではないか、というあたりの話はいまひとつ詳しくありませんでした。顔戸の八幡社の1565年4月付け棟札に代官として長井隼人の名が出てきていますので、長井隼人ではいいのではないかと思います。1565年6月下旬に長井隼人を攻めたのは斎藤利治(道三の末子)とされていました。

また、関ケ原合戦以降に金山城が破城され、その資材が木曽川を流されて犬山城になったのでは? という話には触れられていませんでした。

森可成やその後を継いだ森長可、そして1565年にここで生まれたとされる森蘭丸などに関しては多くの展示があり、さらに可児市が合併により広域になったことから可児市内のとなった東美濃の城(土田城、大森城、室原城、塩河城、今城、久々利城)に関してもいろいろと解説がされていています。また地下では金山町の歴史や、廃線となった名鉄電車の話などにも展示スペースが割かれていました。

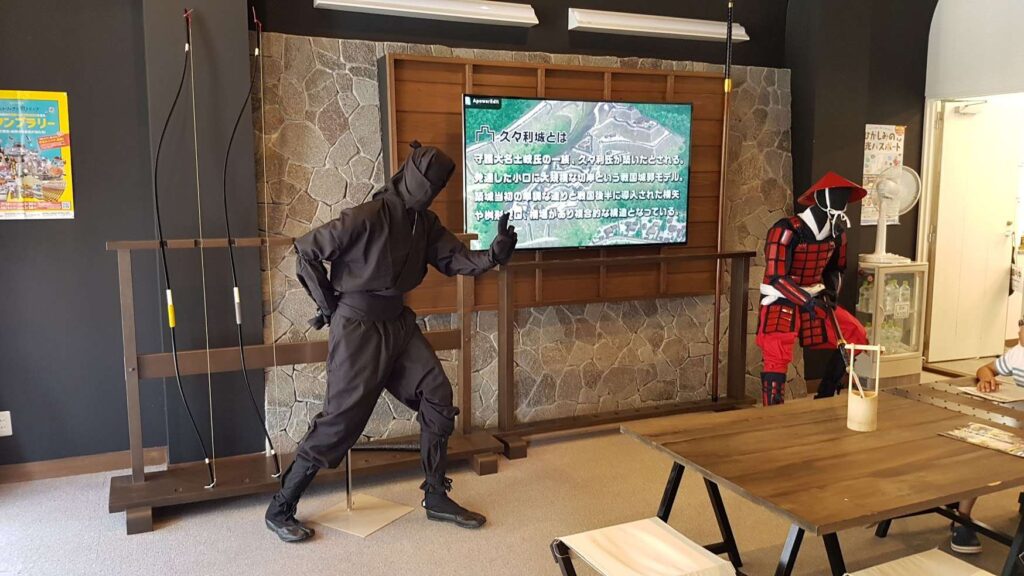

このミュージアムの隣りにあるのが可児市観光交流館で、様々な城のパンフレットや観光資料が用意されています。また面白そうなのは甲冑の着付けと記念撮影(1000円)、そしてその甲冑を着たまま武将気分で金山城に登城するイクササイズ(参加費はプラス1000円)というものも。これ、暑いと大変ですので、涼しくなってからお試しくださいね。

可児市戦国山城ミュージアム(岐阜県可児市兼山675-1)へはクルマなら東海環状自動車道可児御嵩ICから4km弱、7、8分です。金山城跡の登城とこの戦国山城ミュージアムで一日、十分楽しめそうですから、ぜひお出かけを。

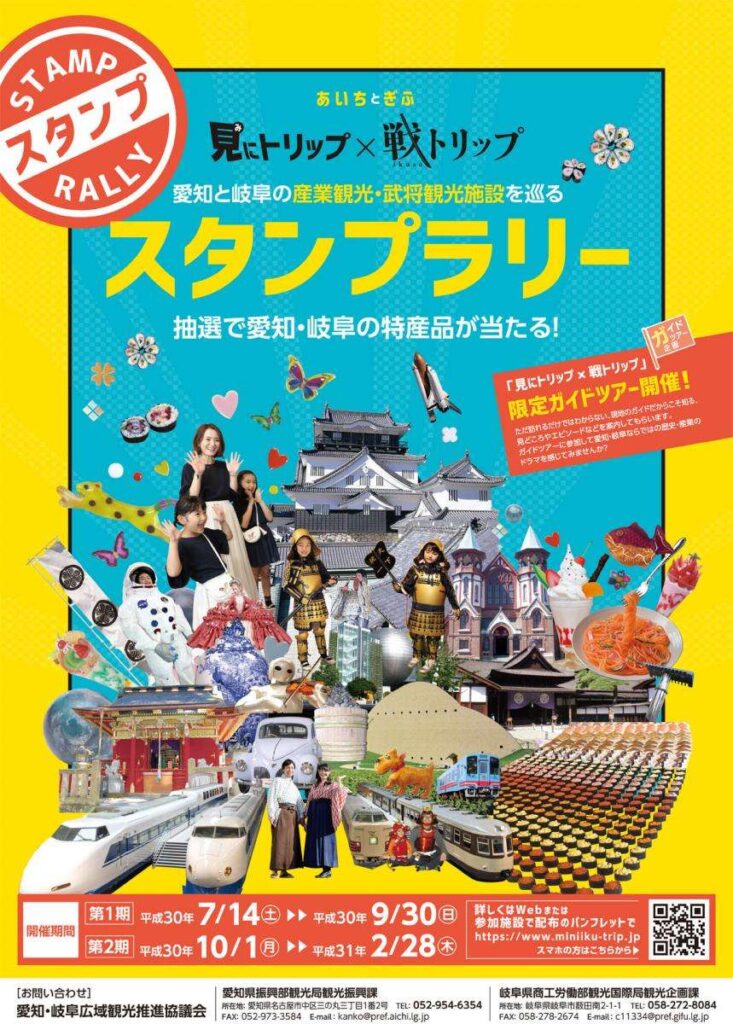

ところで、愛知県の観光振興課と岐阜県の観光企画課の合同でできている組織「愛知・岐阜広域地域観光推進協議会」というものがあります。平成29年度からそれまでの産業観光に加えて武将観光も合同でPRしていくことになり、今年度もあいちとぎふ「見にトリップ(産業観光73施設)」×「戦トリップ(武将観光67スポット)」という、観光スポットスタンプラリーをやっています。全部ではないのですが紹介された観光スポットの8割方にスタンプがあり、スタンプを集め、応募すると170名に特産品が当たるというもの。第一期は7月14日から9月30日、第二期は10月1日から翌2月28日です。2個から応募できますが、がんばって8個集めると1万円相当の特産品が10名に当たるそうです。可児市観光交流館にもスタンプがありましたので、パンフレットをもらってさっそく押してきました。

信長の話をやっていると、愛知と岐阜両方に様々な重要スポットがあるわけですが、それらは自治体ごとに紹介されることが多く、歯がゆい思いがありました。その点で広域をガイドできるこの協議会には今後期待したいところです。