2019年3月28日

徳川家康(若い頃は松平元康)が尊敬していたとされる祖父松平清康。一般に家康の先祖の系図では六代信忠→七代清康→八代広忠→九代家康→十代秀忠となるのですが、最新の愛知県史では清康は「謎の人」で、松平の主流ではなかったのではないか、とされています。

1523年から1526年までに作成されたと思われる「松平一門・家臣奉加帳写」からは岡崎からかなり離れた山中城(現在の名電山中駅近く)にいた事が推測され、一門リストの中では六代信忠とは別グループになっています。つまり、清康(このころは清孝という名)は松平の本家ではなく別家であったように思われます。

その清康のライバルとなるのが、信長の父織田信秀とは義理の兄弟であった松平信定です。信定は松平六代信忠の兄弟で、能力が低かったとされる信忠を押しのけて、安城松平家(松平本家)の中心人物となったようです。そしてこの信定は信秀や尾張の勢力と親しく、尾張の守山(名古屋市守山区)も領地としています。名前に信の字を使っているあたりからして、尾張との関係が密であったことが想像されます。なにしろ信定の妻は信秀の父信貞の娘で、自らの娘を信秀の弟信光の妻にし、また別の娘は、信秀と手を組んだ刈谷・緒川の水野信元の妻となっていますから、ほとんど織田勢とは一心同体でしょう。

しかし、そんな信定が松平の主流だとすると、亜流となってしまう清康の孫である家康の立場が微妙になります。そこでのちに書かれた三河物語など松平氏を顕彰する書物では、ことさら清康を英雄として書き、こちらが松平の主流であるとするわけです。その清康は1533年に、松平家の菩提寺である岡崎・大樹寺へ制札を出し、1535年に大樹寺多宝塔の心柱に「安城四代岡崎殿」と記して安城松平本家の後継者だと宣言しています。この頃には清康は岡崎に拠点をおいており、ついに松平氏の本流になったようにも見えるのですが、このあと信定の領地である尾張守山へ行き、そこで家臣に殺されてしまいます。この清康に関しては史料がほとんどなく、西三河を平定し、東三河までを占領したといった英雄物語は後世の創作のようです。

清康亡き後、岡崎へは信定が入ったようで、その結果、まだ幼い清康の子供の八代広忠は岡崎から脱出しました。これで西三河は、安城松平氏と信秀ら尾張勢が巻き返して勢力下に収めたかに思えます。しかし信定がなぜかその後すぐに死亡。広忠は東条吉良氏(現在の西尾市が拠点)や今川義元のバックアップを受け、脱出から2年後の1537年には岡崎へ戻ります。さてここでまた川が問題となります。松平家といえば岡崎ですが、岡崎は矢作川の東側にあり、安城は西側で、より尾張に近い方にあります。つまり西三河も矢作川の東と西にまた二分化できるということもいえそうです。西三河も西と東の間で勢力争いが激しかったわけです。

そこで信秀と尾張勢は安城城を1540年に攻めて西・西三河を確保しようとしたようです。安城での大小の戦いはこのあと約10年続きます。そして1542年には織田と今川が直接ぶつかった第一次小豆坂合戦があったとされます。信長公記には年代が書かれていませんが、その記載内容を信じればあったことになります。ただ、この時期に信秀と今川勢が、矢作川を越えた位置にある小豆坂(名鉄男川駅の南1kmほど)で戦うのはちょっと無理があるように私は思います。信秀はまだ安城城を取ってはいないですし、今川義元もまだ三河に攻め込んではいないのですから。

今川義元が東三河に侵攻してくるのは1546年で、この前年には甲相駿三国同盟が結ばれており、義元の課題は三河をこのあとどうするかでした。義元としては三河が欲しいわけですが、東三河には牧野氏、戸田氏といった有力国衆がおり、岡崎には松平広忠がいます。このあたりをどう従えるか、そして矢作川を越えて、織田の勢力が強い西・西三河をどうしたらいいか。そこでなんと義元と信秀は連絡を取り合うこととなります。愛知県史では広忠と敵対していた清康の弟である三木松平信孝と水野信元家臣の安心軒が、その間を取り持った可能性を示唆しています。

談合の結果、西三河の西は信秀が、東は義元が取ることになり、さっそく1547年に信秀は安城城を攻め取り、信長の異母兄である信広を入れました。また義元は東三河の今橋城(現在の豊橋市、吉田城)を攻め取りました。ただ、松平信孝などを含む信秀勢は9月上旬に矢作川を越えて岡崎まで侵攻してしまい、広忠を降伏させ、竹千代(家康)を人質に取ってしまいました。これは明らかにやりすぎで、怒った義元と対立することになります。家康は父の広忠が織田に負けて人質になった不名誉をはぐらかすため、「今川の人質になるところを金で売られた」とのちに語ったようで、これが定説となっていましたが、実際にはそうではなかったようです。

そしていよいよ1548年3月19日、第二次と呼ばれる小豆坂合戦が勃発します。義元の軍師とされる太原崇孚雪斎が大将となった今川軍と織田勢の戦いは、引き分けに終わったようですが、これ以降、今川は攻勢を強めます。信秀は1544年には美濃で斎藤道三に大敗していますし、1547年には美濃出兵中に、なんと守護代織田達勝に古渡城を攻められました。もしかすると守護代は今川方と手を結んだのかもしれません。信秀はあくまで守護や守護代の代理として戦ってきたはずですが、ここに来てあまりに存在が突出してしまったことに対し、尾張国内でもそれをよく思わない人々が出現してきたのです。

長くなりましたからこの後は簡単に書きましょう。信秀は美濃・斎藤道三とは信長の嫁をもらうことで和睦し、守護代織田達勝とも重臣平手政秀の尽力で1548年秋には和睦します。またおそらく1547年には、潮の満ち干で三河へ移動しにくい鎌倉街道ではなく、岩崎(日進町)方面から三河へ向かうことのできる街道沿いにある末盛城へ移りました。末森城は尾張としては珍しい山城です。1549年3月には岡崎の松平広忠が誰かに暗殺され、9月には義元が西尾市方面から西三河へ侵攻。吉良義昭の西条城(西尾城)を攻め落とし、11月にはついに安城城も落ち、織田信広は人質となって、尾張にいた竹千代(家康)と交換されました。

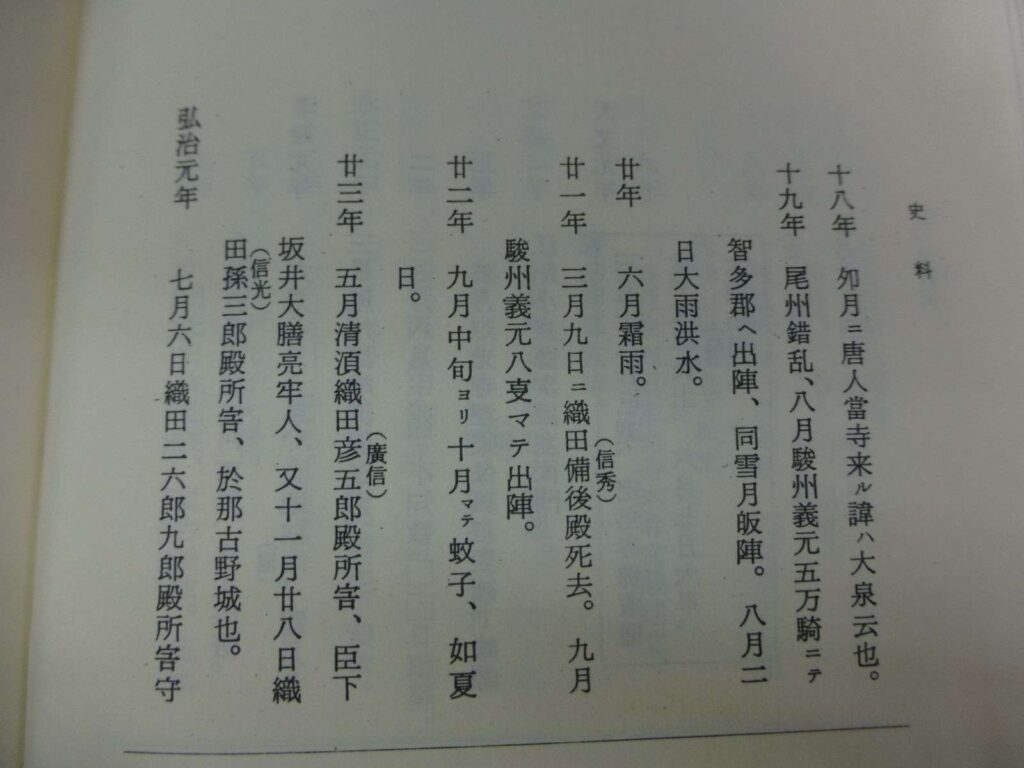

この頃、信秀は病に倒れます。情勢から見て、ストレス性の脳梗塞ではなかったかとも言われていますが、まだ満40歳前の信秀ですから、病気というより私は暗殺未遂を疑います。信定も、清康も、広忠も、キーマンはみな不審な死に方をしています。三河物語などでも暗殺を指示する場面がよく出てきますから、この時代、暗殺はかなり多かったのではないでしょうか。幸い信秀は死ななかったものの、健康は損なったと思います。1550年には瀬戸の定光寺にある年代記に「尾州錯乱」とあり、今川軍が知多を始め尾張各地へ侵攻してきたようです。これに対し、病身の信秀は以前から献金などで関係を深めていた朝廷・後奈良天皇から和睦の勧告をもらい(実際に動いたのは平手政秀でしょう)、これによって今川軍は尾張から撤退したようです。

そして信秀は失意のうちにおそらく1551年3月3日、満40歳で亡くなりました。一般には1552年とされますが、この年にあった信長の抹香投げは、葬儀ではなく一周忌の銭施行だと思われるからです。いずれにしてもこうした大変な状況はそのまま嫡男信長に引き継がれることになりましたから、信長としては抹香の一つもぶつけたくなる気持ちはわからないではありません。いや、信秀の無念を思うと、その悔しさを俺が晴らしてやるという心意気を抹香投げで表したのかもしれません。素晴らしい実績を残しながら、最後までやりきれなかった父信秀を分析して、信長は自らの糧としようとしたと思います。この父を乗り越えれられれば、もっとすごいことがやれるはずだと。

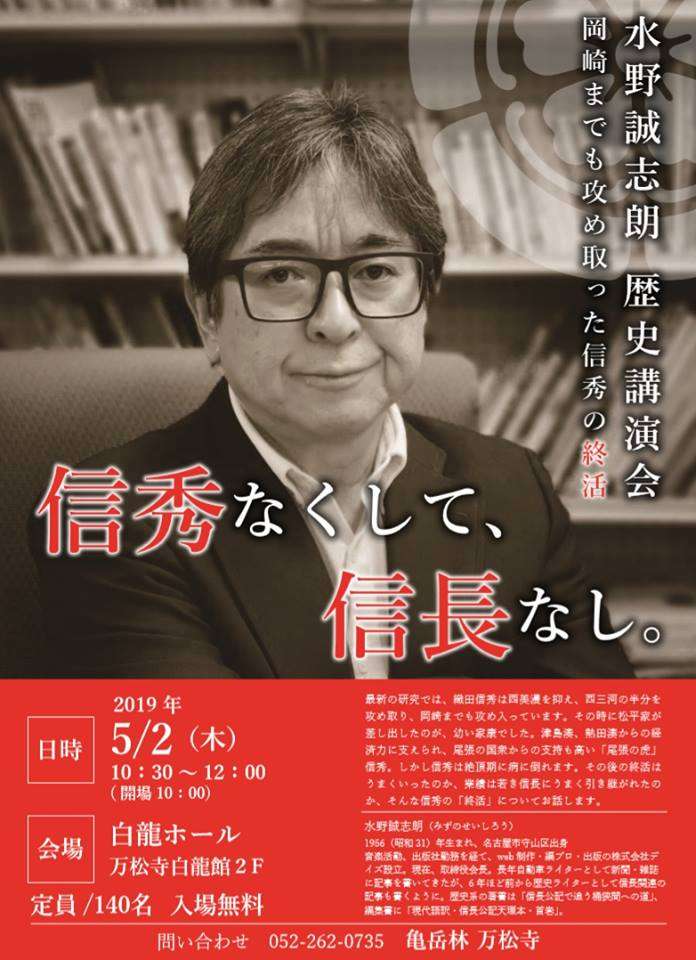

ということで、このあたりのお話を、2019年5月2日に信秀の菩提寺、大須万松寺でお話させていただきます。入場無料ですが、人数に限りありますので、お問い合わせは万松寺(052-262-0735)へどうぞ。

また4月から鳴海中日文化センターで「若き信長150名所スタンプラリー 尾張・三河・美濃の信長旧跡をめぐる」という毎月第一土曜の講座も行います。まだ定員余裕ありです。こちらは鳴海中日文化センター(0120 – 538 – 763)へお問い合わせください。